Lebih Intim Bersama Pram

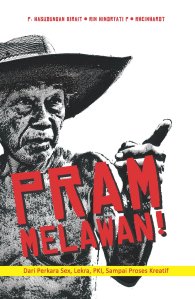

Telah dituliskan: 29 Agustus 2011 Filed under: Resensi buku Tinggalkan komentarJudul buku : Pram Melawan (Dari Perkara Sex, Lekra, PKI, Sampai Proses Kreatif)

Penulis : P. Hasudungan Sirait, Rin Hindryati P, Rheinhardt

Penerbit : Penerbit Nalar, Jakarta

Cetakan : Pertama, Juni 2011

Tebal : xxxviii + 502 Halaman

Koesalah Soebagyo Toer, adik kandung Pramoedya Ananta Toer, berujar “Saya catat semua ini sebagai kenyataan, bahwa di samping semua yang sudah pernah ataupun sedang ditulis mengenai Mas Pram, masih ada hal-hal lain yang harus dikemukakan. Saya merasa, sayalah yang harus mengemukakan hal-hal ini, karena sayalah keranjang sampah Mas Pram untuk hal-hal yang tidak dapat, tidak tepat, atau tidak pantas dikemukakan kepada orang lain. Buku ini diterbitkan, tulis Koesalah, sebagai pernyataan tanggung jawab saya terhadap pembaca karya-karya Mas Pram, terhadap khalayak Indonesia khususnya, dan dunia umumnya. Dengan demikian orang dapat memahami Mas Pram sebagai sosok yang nyata, bukan manusia di angan-angan atau lamunan. Periksa dalam Koesalah Soebagyo Toer, Pramoedya Ananta Toer Dari Dekat Sekali: Catatan Pribadi Koesalah Soebagyo Toer, (Jakarta, KPG, 2005)

Koesalah tentu tak hendak merasa jumawa, merasa paling ngerti tentang hal-ihwal kehidupan Pram, kakaknya itu. Perkara kehidupan Pram yang segudang lembaran cerita itu tak serta merta hanya bisa dipahami atau dituliskan oleh mereka yang berada dalam pertalian kerabat. Toh, Pram dalam sepanjang kehidupannya telah menyejarah dalam aneka rupa. Pram bercerita, bertutur dan atau menuliskan sesuatu kepada kawan karib, lawan politik, kekasih dan banyak lagi pihak lainnya. Rupa-rupa kisah kehidupan Pram itu pada gilirannya tidak saja menjadi memori tetapi juga memoar. Cerita kehidupan Pram tak saja menjadi urusan kerabat tetapi juga menjadi minat banyak pihak.

Mendokumentasikan rupa-rupa kehidupan Pram dalam bentuk buku, sebenarnya bukan sekali dua kali saja dilakukan banyak pihak. Buku ini bukan buku pertama, lebih-lebih satu-satunya, yang menceritakan kisah kehidupan Pram. Sebelumnya sudah terbit, misalnya, Andre Vltchek dan Rossie Indira, Saya Terbakar Amarah Sendirian: Pramoedya Ananta Toer dalam Perbincangan Dengan Andre Vltchek&Rossie Indira, (Jakarta: KPG, 2005); August Hans den Boef dan Kees Snoek, Saya Ingin Liat Semua Ini Berakhir: Esei dan Wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008); Koesalah Soebagyo Toer dan Soesilo Toer, Bersama Mas Pram: Memoar Dua Adik Pramoedya Ananta Toer, (Jakarta: KPG, 2009). Atau malah thesis Ph.D., Savitri Prastiti Scherer, From Culture to Politics: The Writing of Pramoedya Ananta Toer 1950 – 1965, (Canberra: The Australian National University, 1981)

***

Seperti yang dimau penulisnya, buku ini hendak menceritakan kisah kehidupan Pram utamanya pengalaman yang bertautan dengan sex, Lekra, PKI dan proses kreatif menulis. Jika ada kesamaan sebagian kisah Pram dalam buku ini dan buku-buku sebelumnya, itu lebih karena kosistensi informasi yang dituturkan Pram. Maka ketika menyimak bagian kisah kehidupan pribadi Pram masa kecil, sengsara masa kolonial Belanda, pergulatan politik di awal kebangunan bangsa, masa revolusi, masa pertaruhan ideologi politik Indonesia pasca-merdeka, transisi ideologi politik Orde Lama ke Orde Baru, hingga pemenjaraan dirinya tanpa proses pengadilan selama 14 tahun di Pulau Buru, maka nyaris kita tak menemukan kebaruan dalam buku ini. Misi buku ini lebih pada kehendak menengok kisah kehidupan Pram dari berbagai sisi secara lebih subtil, lebih intim.

Semacam bazaar, dari bagian satu ke bagian lain, kita akan disuguhi rupa-rupa kisah kehidupan Pram. Kita akan terbawa haru ketika tiba pada bagian yang mengisahkan sikap seperti keuletan, cara mendidik adik-adik, pandangan terhadap perempuan dan lembaga pernikahan (hlm. 174-200). Tetapi kita juga bisa terhenyak menyimak sikap Pram yang membangkang, menolak, menantang, tak kenal kompromi menyangkut kebebasan nalar dan individualisme. Karenanya Pram selalu menisbikan ide-ide theisme yang secara serta-merta dia katakan sebagai mitos sakadar karena kemalasan manusia untuk berpikir rasional (hlm. 201-211). Sikap pemberontakannya itu akan kian meledak-ledak ketika berurusan dengan kultur priyayi Jawa feodalistik yang memenjara (hlm. 125-129)

Perjumpaan Pram dengan kultur priyayi Jawa feodalistik pada gilirannya menyemangati pemberontakan pribadi maupun karya-karyanya. Sistem sosial di Jawa yang berlapis-lapis menurut stratumnya (utamanya pada masa patrimonialisme Jawa maupun kolonialisme Belanda), selain melahirkan politik sembah serapah, juga meniadakan kesempatan kepada rakyat-biasa untuk mengenyam kesederajatan untuk bidang apa pun. Akses pendidikan dan bahasa misalnya, dua komponen kebudayaan yang sangat kentara melestarikan sikap kepriyayian, bukan saja karena mendasarkan sistem pembedaan akses bagi anak keluarga priyayi dan anak jelata, tetapi mentalitas kepriyayian itu juga telah membangun elitisme-ekslusifisme kultural. Bahasa Jawa, misalnya, membuat orang berbicara secara tidak merdeka, malah seperti merangkak penuh hormat, menyilakan keistimewaan bagi priyayi di satu pihak dan melanggengkan ke-rendah-an rakyat jelata di pihak lain.

Letupan sikap anti mentalitas priyayi Jawa itu kian meradang ketika Pram berujar, ”Dengan bahasa Indonesia, saya tak perlu merangkak-rangkak” (hlm. 166-173). Atau yang mewujud dalam Panggil Aku Kartini Saja (biografi Kartini), Korupsi, dan Jalan Raya Pos misalnya adalah catatan permenungan Pram tentang bagaimana watak dan perilaku priyayi Jawa pada masa kolonialisme Belanda sekadar melahirkan penjajahan antar pribumi sendiri. Pemerintah kolonial Belanda tak sungguh-sungguh menjajah sebelum lahirnya kelas priyayi Jawa yang menyerap hampir keseluruhan posisi birokrasi masa pemerintah kolonial. Birokrasi yang berbelit dan korupsi adalah campur tangan pertama dari kaum priyayi Jawa. Kelas priyayi Jawa adalah pendukung sistem pajak pemerintahan kolonial, penyokong praktik kapitalisasi perkebunan, dan pelanggeng sembah serapah penjajahan masa kolonial Belanda. Dengan nada emosional, Pram bilang, ”setiap kali pemerintah Kolonial menerapkan kebijakan politik, maka di situ lah priyayi Jawa berdiri sebagai herder-nya” (hlm. 125-137).

Jika ada dari Pram yang tak berubah adalah sikap politiknya terhadap Soekarno, lelaki muda yang aktivis pergerakan politik pada jamannya, pemimpin revolusi, presiden Indonesia pasca kolonialisme, dan sekaligus kawan sehaluan ideologi. Tak penting, apakah dia seorang marxis atau komunis, bagi Pram, Soekarno adalah pribadi yang cerdas, paham sejarah bangsanya, berani bersikap serta mau mempertanggungjawabkan pertimbangan-pertimbangan politik yang menjadi keyakinannya itu. Pram tak henti-hentinya mendukung Soekarno dalam konteks perlawanan terhadap kapitalisme purba yang merugikan rakyat. Rakyat Indonesia pasca kemerdekaan yang bodoh, dan miskin harus berangkat dari upaya membangun jati diri bangsa. Soekarno dan Pram dipersamakan oleh keyakinan bahwa kebangunan ekonomi Indonesia pasca kolonialisme hanya bisa diretas di atas kuatnya jati diri bangsa (hlm. 86-94)

Bagi Pram perlunya membangun kejatidirian bangsa yang tertindas oleh kolonialisme, atau apa yang oleh Soekarno disebut sebagai ”nation and character building” itu memang bukan perkara sederhana. Itu proses yang belum selesai, dan masih relevan diupayakan kini dan mendatang. Karena, kebuntuan membangun jati diri bangsa itu hanya akan berdampak terhadap terus bercokolnya mental konsumen. Faktanya, bangsa Indonesia kini (yang mendaku sebagai moderen) adalah Indonesia yang gemar meniru Barat, sistem peradilan, ekonomi, demokrasi, pendidikan dan bahkan bahasa pun tak ada yang sungguh-sungguh produk pemikiran kebudayaan pribumi. Sangking kebablasannya menjadi bangsa konsumen, bangsa Indonesia ini tak punya padanan kata yang tepat untuk kata-kata Ingrris, misalnya “keyboard”, “CPU”, “mouse”, “online” (hlm. 173). Bangsa Indonesia masih harus bergiat untuk menciptakan sistem pengetahuannya yang mandiri.

***

Melampaui sentiment primordialisme Jawa, Pram lebih menyukai haluan politik Seokarno, ketimbang misalnya dengan Hatta, maupun Sjahrir yang waktu itu cenderung pro-Eropa. Meski Hatta adalah guru Pram semasa sekolah stenografi di Jakarta, tetapi kepada pemikiran politik Soekarno lah Pram lebih mengarahkan pemihakannya, bahkan mengelu-elukannya. Dengan sinis Pram berujar, Hatta dan Sjahrir itu ya praktis adalah lawan politik Soekarno, sekalipun dalam cerita sejarah resmi mereka itu dimitoskan sebagai 3 serangkai masa revolusi Indonesia. Kala itu, demikiran Pram, Hatta girang ketika Soekarno dibuang ke Ende oleh pemerintah Belanda, meski tak taunya Hatta dan Sjahrir juga dibuang ke Digul pada belakangan hari (hlm. 95-96). Tapi informasi Pram ini harus diluruskan, bahwa pada periode itu, Hatta dan Sjahrir dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Bandaneira hingga akhir 1942, bukan Digul.

Salah satu alasan mengapa Pram lebih pro kepada Soekarno salah satunya adalah pencarian rumusan nasionalisme yang mengakar pada latar sejarah. Bangsa Indonesia, bagi Soekarno, adalah unit kepolitikan yang dipersatukan oleh geografi-sejarah, ketimbang himpunan etnis sebagaimana diajukan oleh Hatta. Waktu itu, pada saat perumusan Undang Undang Dasar, Hatta lebih menyitir pendapat Adolf Bastian yang mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa Melayu mongoloid, yang karenanya rumpun bangsa Indonesia timur yang negroid tak masuk sebagai bangsa Indonesia (hlm. 96) Dalam konteks perumusan nasionalisme ini, tampak kentara sekali perbedaan Soekarno – Hatta.

Soekarno, bagi Pram, adalah sebuah idealitas. Segenap puja-puji dia arahkan kepada Soekarno, ketimbang misalnya Hatta maupun Sjahrir. Dengan nada sengit, Pram berujar, “Nggak bisa. Dwitunggal Soekarno-Hatta itu corong proklamasi. Kalau nggak disebut Hatta juga nggak soal. Tapi karena untuk menarik etnis lain, ha, dia ditampilkan. Itu aja. Dan Hatta nggak bisa ngomong apa-apa. Etnisnya terlampau kecil. Sebutan Dwitunggal ya, politis. Tapi sebetulnya pecah. Jadi Sjahrir, Hatta tahun ’29 itu datang di Indonesia dari Eropa langsung masuk PNI. Ungtuk menguasai PNI. Tapi gagal. Lantas dia mendirikan PNI Baru. Sampai terakhir nggak bisa bersatu mereka. Sebab lain pandangannya”. Di sisi lain, Pram bilang, ”Brilian Soekarno. Dia punya pandangan jauh ke depan dan dia tahu sejarah. Soekarno jelas anti kapitalisme. Kalau Hatta siapa yang kenal, kecuali orang Minang?” (hlm 95-96)

Pada titik ini kita sebenarnya membutuhkan alat bantu (metode) interpretasi sejarah atau kritik teks. Tujuannya bukan hendak menguji kesahihan historis-faktual atas komentar Pram tersebut. Toh komentar pribadi adalah sesuatu yang bebas nilai yang karenanya tak bisa didudukan dalam traktat penulisan sejarah. Namun, komentar pribadi Pram itu akan menjadi problematik ketika dia dipergunakan sebagai salah satu sumber pengisahan sejarah nasional suatu bangsa. Metodologi penulisan sejarah menawarkan seperangkat tindakan perlunya memeriksa ulang sumber informasi yang lebih banyak bersandar pada ingatan individu. Bukan saja karena akurasi ingatan yang bisa cacat karena berbagai alasan, tetapi juga karena subjektivitas informan itu sendiri. Tapi buku ini memang bukan buku sejarah yang ketat dengan prinsip historiografi. Betapa pun kisah pengakuan Pram dalam buku ini menyinggung narasi besar sejarah nasional, tetapi pendapat seorang Pram tak serta merta kontraproduktif terhadap cerita sejarah yang sudah diekstrapolasikan sebagai kisah sejarah nasional itu sendiri.

***

Menyimak kisah kehidupan dan pengakuan Pram juga perlu ditautkan dengan watak pemberontakan yang tandas dalam dirinya itu. Pikiran Pram adalah representasi dari radikalisme itu sendiri. Radikal dalam pengertian bahwa keseluruhan sikap pribadi, pandangannya terhadap dunia di luar dirinya ada dalam semangat konfrontatif. Jika harus bertanya alasan apa yang turut membentuk watak radikal Pram, kira-kira salah satu jawabnya adalah pengalaman penindasan politis dan fisik (Pram menjadi tawanan Belanda tahun 1946-1949 di Jakarta, tahanan Orde Lama 1960-1961, tahanan Orde Baru 1965-1979). Sulit bagi Pram untuk terima alasan pembenar atas tindakan brutal (utamanya tentara Orde Baru) atas dirinya. “Rumah saya dilempari batu, saya ditangkap tentara, dipopor pantat senapan sampai tuli, lalu saya dipenjara tanpa pengadilan selama 14 tahun; istri saya menderita, anak saya tak bisa saya asuh; karya-karya saya dirampas, tidak dikembalikan (hlm. 344-348, juga 425-426). Ini penindasan. A.H. Nasution dan Sudharmono adalah orang yang turut bertanggung jawab atas pemenjaraan Pram (hlm. 81, 428).

Penindasan Orde Baru terhadap Pram, tak berhenti begitu saja. Tiga adik lelaki Pram juga dipenjara tanpa proses pengadilan. Prawito Toer ditangkap, menjadi tawanan politik, lalu dibuang di Buru (bahkan hingga rusak mentalnya, tak bisa sembuh lagi) dan dilepaskan pada 1978. Dua adik lelaki Pram lainnya, Koesalah Soebagyo Toer (1968-1978) dan Soesilo Toer (1973-1980) juga dipenjarakan (hlm. 341-343). ”Ini persoalan penahanan tanpa pengadilan; sampai sekarang. Dan apa persoalan tahun 1965 saya juga nggak tahu. Semua milik saya dirampas sampai sekarang. Seluruh buku, perpustakaan, dokumentasi dibakar. Itu semua dibakar. Rumah, tanah, semuanya dirampas. Sesudah itu ditahan 14 tahun dan kerja paksa di Pulau Buru 10 tahun (1965-1979). Setelah itu status saya sebagai tahanan rumah, tahanan kota, tahanan negara, saya tak boleh melakukan perjalan ke luar negeri. Sampai pada waktu saya harus pergi untuk menerima anugerah Magsaysay (Filipinnes) saya tak bisa menghadirinya. Itu semua kerjaan Orde Baru. Tanya sama Harto yang jadi biang keladi semua ini (hlm. 426-431).

Pergumulan Pram dalam media pada masa kebangunan ideologi politik (entah itu melalui koran maupun tulisan-tulisannya) tak syak lagi telah menyeretnya dalam arus pertikaian politik yang sengit. Melalui “Lentera” (supplemen kebudayaan pada koran “Bintang Timur”, koran PKI) dan Lekra (lembaga kesenian rakyat onderbow PKI) Pram tak sungkan menandingi lawan-lawannya. HB Jassin, Mochtar Lubis, Wiratmo Soekito, Goenawan Mohamad yang pro humanisme universal melalui Manikebu itu dia lawan. Bagaimana mungkin humanisme universal dipuja-puji sementara pada saat terjadi pembunuhan 2 juta orang di Jawa tahun 1965 hingga Orde Baru ambruk, tak ada satupun dari mereka itu angkat suara (hlm. 62-76). Pram, sebaliknya, menjadikan tulisannya sebagai alat perjuangan menyampaikan pemihakan: pro rakyat jelata. Bagi Pram, kontekstualisasi teks dalam sebuah arena adalah tanggung jawab dan sekaligus imperatif pembebasan.

Kontekstualisai teks sebagai upaya mengkonstruksi realitas sosial itu juga lah yang mendasari karya Pram. Perburuan, Keluarga Gerilya, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (2 jilid), dan Di Tepi Kali Bekasi misalnya adalah karya yang diutus untuk menghadirkan realitas rakyat jelata itu. Kedekatannya sejak masa remaja dengan buku-buku tulisan Steinbeck, Maxim Gorki, Leo Tolstoy diakui telah memengaruhi proses kreatif Pram. Baginya tak penting apakah itu genre sastra realisme sosialis, tetapi baginya karya sastra harus memberi daya kepada pembacanya. Karya sastra, bagi Pram, tidak untuk menggurui, mendikte, tetapi untuk menyemangati, membangun, mencerahkan. Jika pembaca-pembacanya merasakan apa yang dimaksud Pram, maka purna lah sudah tugas kreatifnya itu. Sambil meledek sastra masa kini, Pram berujar, “sekarang kebebasan mutlak yang mulai dikembangkan. Sampai kita aja nggak ngerti itu. Ha .. ha .. ha .. kayak Larung-nya Ayu Utami yang terakhir itu” (hlm. 329)

Tapi sikap pemberontakannyalah yang paling membuncah dalam diri Pram. Bahkan dalam masa pengasingan di Buru selama 14 tahun pun Pram tak mau surut, tak mau tunduk oleh penindasan itu. Magnum opusnya, Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca) dipersembahkan sebagai pemberontakkannya atas penindasan yang dia enyam. Tentara Orde Baru bisa rampas naskah-naskah Pram, mereka bisa penjarakan Pram tanpa proses pengadilan, anak istri Pram dinistakan. Bahkan pembaca buku Pram pun dipenjara (Bambang Isti Nugroho dan Bonar Tigor Naipospos). Akademisi, Alexander Irwan, dipecat dari UI gara-gara mengundang Pram seminar di UI dan seterusnya dan sebagainya itu. Pram adalah produk kongkrit dari praktik penindasan itu. Mereka hanya bisa memenjara wadag Pram, tetapi tidak akal budinya.

***

Menyimak buku tebal ini rupanya juga bukan tanpa masalah; setidaknya kalau mempetimbangkan beberapa alasan berikut. Pertama, buku ini dituliskan berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh, Pram. Seluruh ujaran Pram itu sangat unik pada diksi, pelafalan, formulasi kalimat, dan aksentuasinya. Nalar bertutur Jawa itu lah yang bisa menjebak pembaca yang tak akrab dengan pola tutur Jawa. Kedua, sungguhpun penulis sudah mengkategorikan perkisahannya dalam bagian yang berbeda-beda, tetapi sering kali kita menemukan wawancara yang issue dan jawaban Pram pun sama. Ada kesan pengulangan (untuk tidak menyebut mubazir) dalam konteks ini. Ketiga, informasi Pram yang berkait dengan pengalaman sejarah silam yang sekadar berdasar ingatan itu juga tak berarti tanpa cacat. Mestinya penulis melakukan kritik teks dan atau cross check dengan sumber sejarah yang relevan. Keempat, mengingat pentingnya buku ini tetapi tanpa dilengkapi index juga menyulitkan pembaca untuk menemukan teks secara lebih cepat. Akhirnya buku ini pantas disambut hangat sembari menunggu keberanian orang lain untuk menulis Pram dalam biografi, bukan fragmen-fragmen sepenggal.***

| Joko Banar

Penulis lepas tinggal di Jakarta